身近にあって意外に知らない畳について、畳の単位・畳の名称・茶室の基本的な座り方の3点について図解入りで

わかりやすい説明を目指します!

もくじ

畳の単位

1畳のサイズは地域によって種類がありますが、代表的なのは

江戸畳176×88(cm)

となり、茶室には京間が多く採用されています。

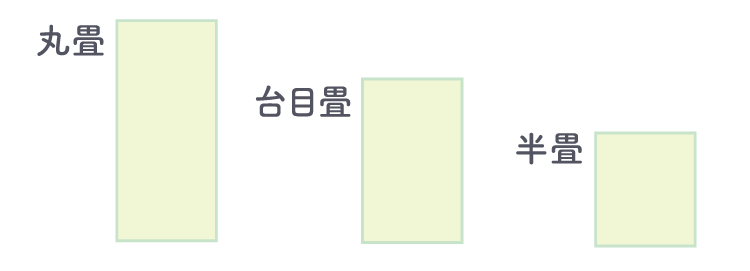

そして畳は1畳を丸畳(まるだたみ)といい、それを半分にした半畳(はんだたみ)、4分の3にした台目畳(だいめだたみ)の3種類があります。

畳の名前

畳の名称とその役割

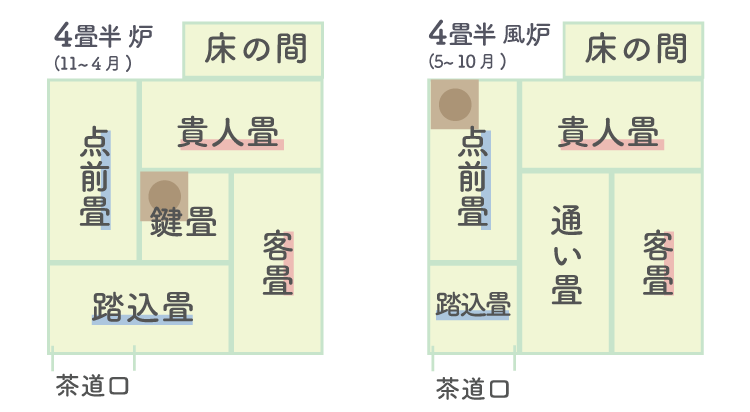

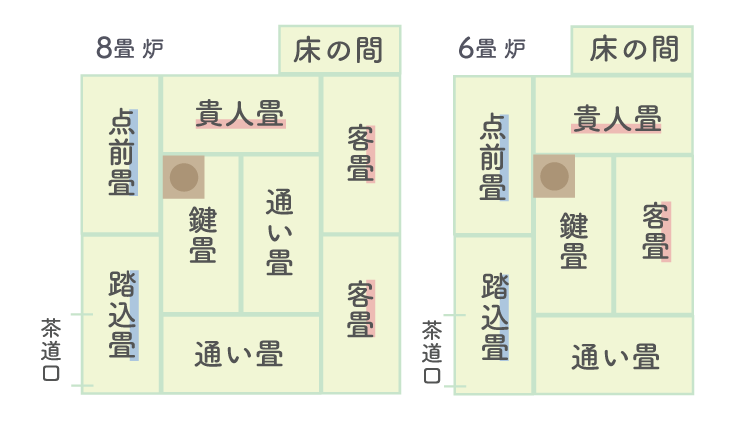

まず基本の4畳半の茶室から畳の名前と配置を見ていきましょう。畳1枚を基本とし、4枚と半分が敷いてあるので4畳半と呼びます。茶道の畳には名称があります。床の間とお釜の位置を基本にして考え、役割ごとに名前が付けられています。

まず左側の青いラインがひかれた点前畳と踏込畳は亭主が使う畳です。亭主は茶道口から入り、点前畳に座りお茶をたてます。

右側の赤いラインがひかれた貴人畳と客畳はお客さんが座る部分です。

| 点前畳 | 亭主がお点前をする畳です。風炉の時期(夏:5〜10月)はお釜を置きます。 |

| 鍵畳 | 炉の時期(冬:11〜4月)まではこの位置にお釜が置きます。別名「炉畳」とも呼ばれます。 |

| 貴人畳 | 貴人(天皇など位の高い方)が座る畳です。「貴人点」などのお点前で座ります。 |

| 客畳 | お客が座る畳です。1畳に2〜3人で座ります。 |

| 踏込畳 | 亭主が茶室に入ってすぐの畳です。4畳半だと風炉時期は半畳になります。 |

4畳半の茶室の座り方

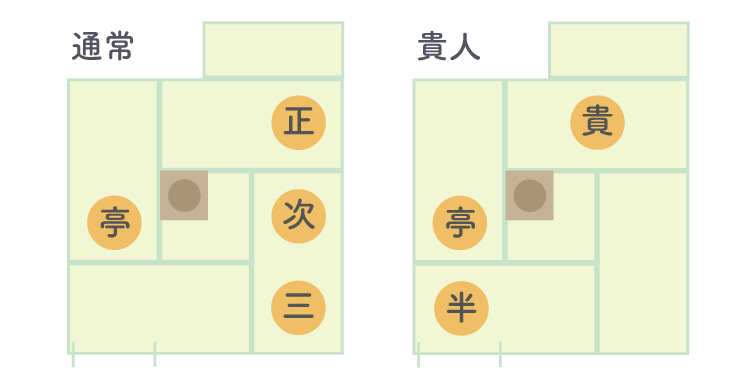

お茶室の座り方も見ていきましょう。図のお釜の位置は風炉(夏:5〜10月)の配置です。通常のお客が入る場合と位の高い方を招く場合で座り方が異なります。

4畳半はお客さん3人で入ります。左の図では貴人畳に正客(亭主と問答などを行う)が1人で座って、そのあとに客畳に次客と三客(お詰)が入ります。これが基本の形です。茶室に入る時は躙口(にじりぐち)とよばれる小さな玄関からかがんで入ります。またお茶を取りに行く時は立ち上がらずに、にじって取りに行きます。

右図の貴人は、貴人である天皇や大名の座り方です。貴人畳は床の間の前にあって、貴人は畳の中央に座ります。お茶は半東という亭主のお手伝いをする人が控えていて、お菓子やお茶を運んできてくれます。また貴人は身をかがめて入る必要のない貴人口という玄関も用意されてる場合があります。

畳の敷き詰め方

広間の畳

広間とよばれる4畳半以上の茶室も見てみましょう。広間になると棚や台子など使えるお道具が増えます。

6畳までは亭主とお客の距離が4畳半と一緒なのでお茶はにじって取りに行きますが、8畳は通い畳という畳が1枚増えていて、遠いので立って、茶碗を取りに行きます。ちなにみ4畳半以下は小間とよばれており、また4畳半は広間と小間のどちらの扱いもできます。

畳のまとめ

まったく初めての方でもわかりやすいように説明してみたのですが、いかがでしたでしょうか?

とりあえず、初めてブログ記事を書いて、精魂つき果てたので(笑)下にごく簡単なまとめを書いて終わりにしたいと思います。

- 畳には丸畳、台目畳、半畳の長さがある

- 4畳半では正客は貴人畳に、次客と三客は客畳にすわる・貴人(天皇など)は 貴人畳の中央にすわる

- 4畳半より広いと広間、せまいと小間

それでは!みなさま、ワクワク楽しい茶道ライフを!

コメント